2026年度 第6回 内科専門医 資格認定試験

試験概要 / 受験資格 / 出願手続き / J-OSLER修了者以外の方はご注意ください

試験概要

| 試験日 | 2026年5月31日(日)試験時間 9:00 ~ 16:40(時間は予定) |

| 試験会場 | 東京(五反田)、神戸の2地域 |

| 出願期間 | 2026年1月22日(木)~2026年4月15日(水)23:59まで(期限厳守) |

| 出願方法 |

|

| 受験料 |

30,000円(税込)

|

| 受験上の配慮申請 |

身体機能の障がいや傷病(妊娠中も含む)等により受験時に特別な配慮を希望される方は、2026年4月15日(水)までに 受験上の配慮申請フォーム から申請してください。 |

| 受験票 |

出願手続きが完了し受験資格を有している方には、会費完納の確認後、オンライン出願フォームへご登録いただいた送付先のご住所宛に受験票をお送りします。 2026年5月上旬に発送予定です(圧着ハガキ形式)。 |

| 合否発表 |

|

| お問い合わせ先 |

試験に関するお問い合わせはメールでお願いいたします。 shiken@naika.or.jp |

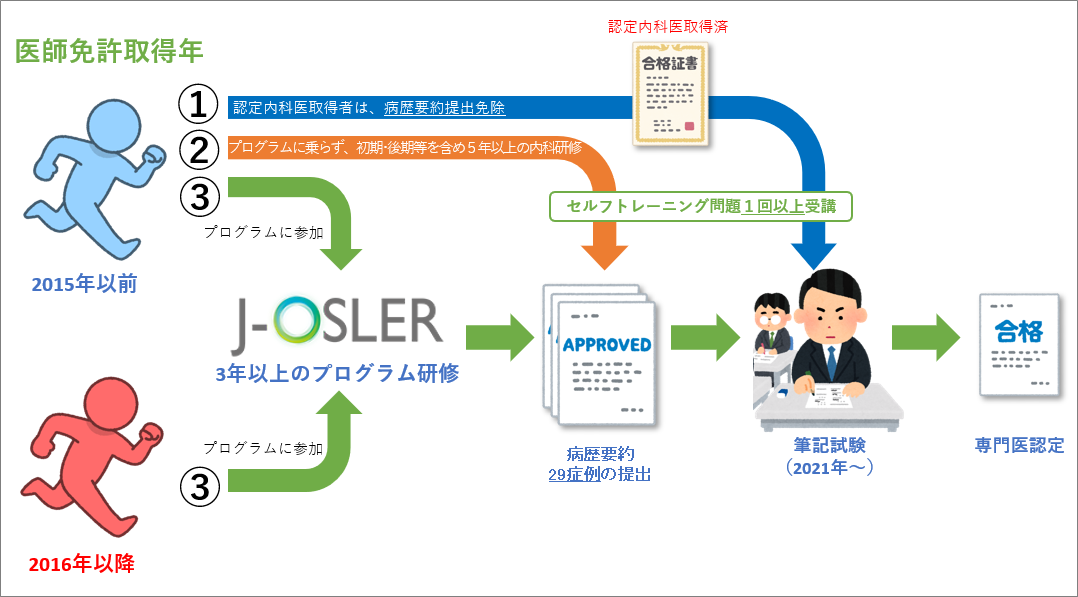

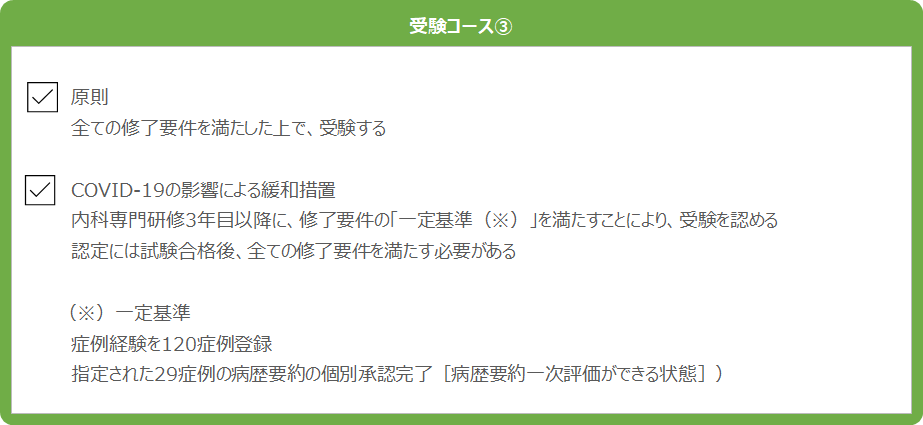

受験資格

受験者種類

受験可能なコースの確認

- 該当する医師免許取得年のボタンをクリックしてください。

出願手続き

- 受験可能なコースのボタンをクリックすると、該当する出願手続きの説明にジャンプします。

J-OSLERプログラム研修の方の出願手続き

≪修了見込で出願される方へ≫

修了見込で出願された場合、内科専門医試験の合否に関わらず(出願後の辞退も含む)、受験年度の3月31日までにJ-OSLERで「修了認定」の承認まで完了してください。

≪出願手続き≫

- J-OSLERの「出願」メニューからオンライン出願フォームのアカウントを作成してください。

- アカウント作成済みの場合は、オンライン出願フォーム に直接アクセスしてください。

- オンライン出願フォームの「①出願者情報」を登録してください。

- 出願手続きを完了させる方法 に沿って出願手続きを完了してください。受験料のお支払いをもって出願完了となり、「出願手続き完了のお知らせ」メールが通知されます。

- 出願手続きの状態を確認する方法 の手順で出願状況が「出願完了」になっていることを確認してください。「試験申込中」「申込中(未入金)」のままでは受験できません。

≪出願時の注意事項≫

「出願手続き完了のお知らせ」メールが通知されるまでは出願手続きが完了していません。「出願手続き完了のお知らせ」メールが届かない場合は、shiken@naika.or.jp までご連絡ください。

≪オンライン出願フォームへの登録内容≫

①出願者情報

- 御芳名、フリガナ、生年月日、住所、メールアドレスなどを入力してください。

- 先生ご自身の顔写真(半身・正面・脱帽・眼鏡をかけて受験する方は眼鏡をかけた状態・マスクやサングラスなど着用不可)の画像をアップロードしてください。

≪出願内容の不備等について≫

- 出願内容に不備や確認事項等がある場合は、個別にメールにてご連絡いたします。メールが届きましたら、必ずご確認をお願いいたします。

- 出願内容の確認後、出願書類が必要な項目を満たしていないと判断された場合、証明書等の追加提出をお願いすることがあります。あらかじめご了承ください。

病歴要約提出免除の方の出願手続き

- 早めの受験を推奨いたします。

- 原則として、内科常勤医(週31時間以上勤務、非常勤雇用可、複数施設の勤務時間合算可)の方が対象です。

- 総合内科専門医資格をお持ちの方は受験できません。

≪認定内科医資格をお持ちの方へ≫

- 内科専門医試験を受験するためには、認定内科医資格取得後にも引き続き内科診療でのキャリアが重要です。

- 認定内科医資格取得後に他科へ進み、現在非常勤で内科勤務をされているようなケースでは、日本専門医機構が求める「内科専門医(内科を専らとしている)」に合致せず、受験資格は付与されません。

◆最終的に総合内科専門医資格の取得をお考えの方へ◆

- 内科専門医資格を取得することによって、総合内科専門医試験の受験資格付与にかかる期間は、認定内科医資格からの受験に比べて更に長くなります(研修歴のカウントが「内科専門医資格 取得後から」となるため)。

- 内科専門医資格取得後に認定内科医資格に戻すことはできません。

- 認定内科医として病歴要約提出免除の措置的受験機会を有していた場合、措置的受験機会は消滅いたします。

≪海外の内科専門医資格をお持ちの方へ≫

- 海外の専門医資格とはアメリカ、イギリス、ドイツ、カナダ等を念頭においていますが、これ以外の諸外国の専門医資格者から申請があった場合は、資格の難度などを踏まえ検討します。

- 出願要件については海外の内科専門医資格保持者の出願要件 をご参照ください。

- 個別対応となりますので、出願前に shiken@naika.or.jp へお問い合わせください。

≪出願手続き≫

- オンライン出願フォーム から出願してください。

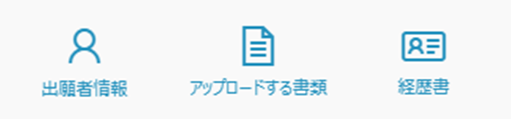

- オンライン出願フォームの「①出願者情報」「②アップロードする書類」「③経歴書」を登録してください。

- 出願手続きを完了させる方法 に沿って出願手続きを完了させてください。受験料のお支払いをもって出願完了となり、「出願手続き完了のお知らせ」メールが通知されます。

- 出願手続きの状態を確認する方法 の手順で出願状況が「出願完了」になっていることを確認してください。「試験申込中」「申込中(未入金)」のままでは受験できません。

≪出願時の注意事項≫

「出願手続き完了のお知らせ」メールが通知されるまでは出願手続きが完了していません。「出願手続き完了のお知らせ」メールが届かない場合は、shiken@naika.or.jp までご連絡ください。

≪オンライン出願フォームへの登録内容≫

①出願者情報

- 御芳名、フリガナ、生年月日、住所、メールアドレスなどを入力してください。

- 先生ご自身の顔写真(半身・正面・脱帽・眼鏡をかけて受験する方は眼鏡をかけた状態・マスクやサングラスなど着用不可)の画像をアップロードしてください。

②アップロードする書類(内科診療証明書)

- 内科診療証明書 のテンプレートを出力し、必要事項を記入してください。

- 内科診療証明書には、病院長(院長)から自署と、病院(医院)の公印が必要です。

- 「証明日」は、出願期間内の日付を有効といたします。

内科常勤勤務の方 常勤している病院から本証明書を発行してもらう。

内科非常勤勤務の方 複数の施設で非常勤勤務している場合は、それぞれの施設から本証明書を発行してもらう。

⇒ すべての勤務先の勤務時間を合算しても週31時間未満の場合は、いずれか1枚の内科診療証明書にその理由を記載してください。受験資格の有無を判断するため、詳しくご事情をお伺いすることがあります。あらかじめご了承ください。

- ご署名・ご捺印済の内科診療証明書をPDFファイル化し、オンライン出願フォームにアップロードしてください。印影が確認できる解像度かつフルカラーでスキャンしてください。

- アップロードファイルの解像度が低い場合など、再アップロードをお願いすることがあります。原本は破棄せずにお手元で保管をお願いいたします。

③経歴書

- 医師免許取得後から出願される日現在までを登録してください。

- 初期研修の期間は、ラジオボタンを「初期研修」にセットしてください。初期研修後、同施設で継続して勤務されていた場合、経歴書の項目を分けて登録してください。

- 複数の施設で非常勤勤務している場合は複数の施設で非常勤勤務している場合 に沿って登録してください。

≪出願内容の不備等について≫

- 出願内容に不備や確認事項等がある場合は、個別にメールにてご連絡いたします。メールが届きましたら、必ずご確認をお願いいたします。

- 出願内容の確認後、出願書類が必要な項目を満たしていないと判断された場合、証明書等の追加提出をお願いすることがあります。あらかじめご了承ください。

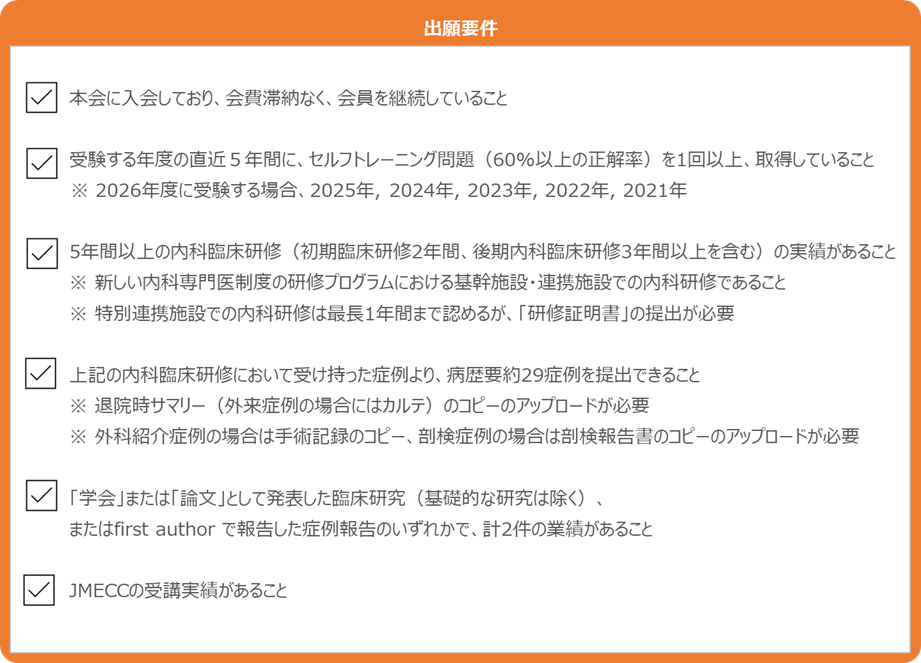

病歴要約29症例の提出が必要な方の出願手続き

- 早めの受験を推奨いたします。

- 提出方法をすべてオンライン化いたしました。

- 病歴要約評価は合否判定に含まれます。MCQの結果が合格基準に達していても、病歴要約がF評価の場合は全体として不合格になります。

≪研修歴についての補足≫

≪出願手続き≫

- 病歴要約の作成について をご確認の上、病歴要約一式をご準備ください。

- オンライン出願フォーム から出願してください。

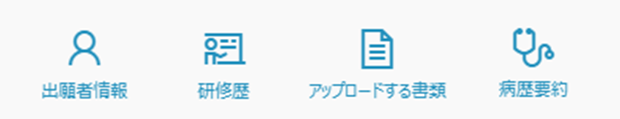

- オンライン出願フォームの「①出願者情報」「②研修歴」「③アップロードする書類」「④病歴要約」を登録してください。

- 出願手続きを完了させる方法 に沿って出願手続きを完了させてください。受験料のお支払いをもって出願完了となり、「出願手続き完了のお知らせ」メールが通知されます。

- 出願手続きの状態を確認する方法 の手順で出願状況が「出願完了」になっていることを確認してください。「試験申込中」「申込中(未入金)」のままでは受験できません。

≪出願時の注意事項≫

「出願手続き完了のお知らせ」メールが通知されるまでは出願手続きが完了していません。「出願手続き完了のお知らせ」メールが届かない場合は、shiken@naika.or.jp までご連絡ください。

≪オンライン出願フォームへの登録内容≫

①出願者情報

- 御芳名、フリガナ、生年月日、住所、メールアドレスなどを入力してください。

- 先生ご自身の顔写真(半身・正面・脱帽・眼鏡をかけて受験する方は眼鏡をかけた状態・マスクやサングラスなど着用不可)の画像をアップロードしてください。

②研修歴

- 医師免許取得後から出願される日現在までを登録してください。

- 初期研修の期間は、ラジオボタンを「初期研修」にセットしてください。初期研修後、同施設で継続して勤務されていた場合、研修歴の項目を分けて登録してください。

- 入力した研修歴を印刷してください。

- 印刷した研修歴には、出願時に勤務している基幹施設・連携施設における、プログラム統括責任者(正・副)または研修委員会委員長からのご署名・ご捺印が必要です。出願時の勤務先が基幹施設・連携施設でないときは 研修歴への署名・捺印について に沿ってご準備ください。

- 「証明日」は、出願期間内の日付を有効といたします。

- ご署名・ご捺印済の研修歴をPDFファイル化し、オンライン出願フォームにアップロードしてください。印影が確認できる解像度かつフルカラーでスキャンしてください。

- 特別連携施設での研修歴を登録する場合は、当該研修についての研修証明書 をアップロードしてください。

- 研修証明書は特別連携施設での内科研修が基幹施設・連携施設からの派遣によることを証明するものです。

- 基幹施設・連携施設での内科研修については研修証明書のアップロードは不要です。

- 内科研修期間に内科臨床大学院の在学期間を含む場合は、当該期間についての勤務証明書 をアップロードしてください。

- 勤務証明書には、病院長から自署と、病院の公印が必要です。

- 研修歴メニューの該当する期間の「証明書をアップロードしてください」欄にアップロードしてください。

- 内科研修状況に応じて追加の提出書類を求めることがあります。あらかじめご了承ください。

- 内科研修期間に産休・育休、病欠の期間を含む場合は、最大6か月まで研修期間に算入できます。算入する場合は休職期間における申請書 をアップロードしてください。

- 休職期間における申請書には、休職時に勤務していた基幹施設・連携施設における、プログラム統括責任者(正・副)または研修委員会委員長からのご署名・ご捺印が必要です。

- 研修歴メニューの該当する期間の「証明書をアップロードしてください」欄にアップロードしてください。

- 研修歴や各種申請書のアップロードファイルの解像度が低い場合など、再アップロードをお願いすることがあります。原本は破棄せずにお手元で保管をお願いいたします。

③アップロードする書類

- 以下のPDFファイルをアップロードしてください。

- 発表業績 2編

- JMECC受講証(JMECCホームページ)

- 臨床研修修了登録証(2004年以降の医師免許取得者のみ)

- 改姓により出願書類のお名前が異なる場合は 改姓に伴う自己申告書(その1)を添付の上、アップロードしてください。

発表業績 2編について

- 「学会」または「論文」として発表した臨床研究(基礎的な研究は除く)、またはfirst author で報告した症例報告のいずれかで、計2件の業績をアップロードしてください。

- 「学会」は学術団体が主催するものであり、業者主催の研究会・講演会を含まない

- 「論文」は全国の図書館で閲覧できるような公的機関の医学雑誌ないしは学術図書に掲載されたものを指し、商業雑誌(通常の出版社が発行している月刊誌など)は含まない

- 発表を証明するプログラムまたは別刷をオンライン出願フォームにアップロードしてください。

- 「学会発表」はプログラムで「演題名・発表者名(先生ご自身の御芳名を蛍光ペンで塗ってください)・学術集会名・開催年月日」が記載されている部分

- 「論文」は別刷、または掲載誌で「題名・著者名(先生ご自身の御芳名を蛍光ペンで塗ってください)・掲載誌名」が記載されている部分

- 初期研修中の発表業績は認められません。

COVID-19の影響によるJMECCの受講猶予措置について

- COVID-19の影響でJMECCが受講できなかった場合、JMECC受講証の代替として以下を記載したPDFファイルをアップロードしてください。

- 出願する時点でJMECC未受講であること

- 可及的速やかにJMECCを受講すること

- アップロード日

- 御芳名

- JMECC未受講の状態でも内科専門医試験への出願は可能です。

- 試験合格により資格認定を行いますが、内科専門医資格の初回更新までにJMECC の受講が証明できなければ、資格更新ができず資格を喪失します(実質5年6ヶ月の猶予措置)。

- JMECC受講後は、速やかにJMECC受講実績報告フォーム から受講したコースの情報をお送りください。内科専門医資格の初回更新日までに受講されたコースが有効です。

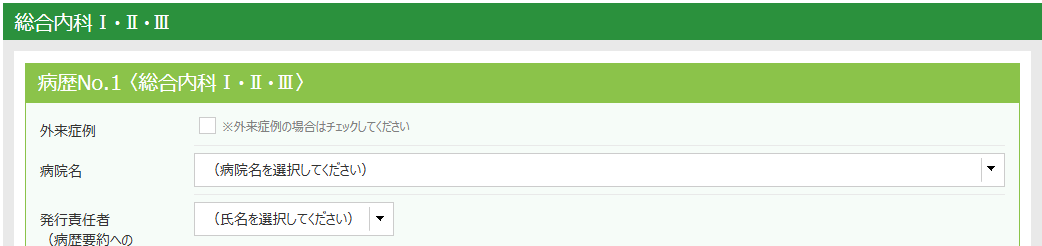

④病歴要約

- 病歴要約の作成について をご確認の上、病歴要約一式をご準備ください。

- 病歴要約のアップロード前までに「②研修歴」の登録を完了してください。研修歴に登録した病院名が病歴要約メニューの「病院名」として選択できます。

- 病歴要約29症例それぞれの症例毎に必要なアップロード書類 をアップロードしてください。

- 病歴要約29症例

- 退院時サマリー(外来症例の場合にはカルテ)のコピー 29症例分

- 手術記録のコピー 2症例分

- 剖検報告書のコピー 1症例分

- 病歴要約の末尾にある「発行責任者」欄に当該症例を受け持った基幹施設・連携施設におけるプログラム統括責任者(正・副)または研修委員会委員長の記名・押印後、原本をフルカラーでスキャンしてPDFファイルにしてください。病歴要約メニューで選択した「発行責任者」の記名・押印が必要です。病歴要約メニューの「発行責任者」と記名・押印のお名前に相違がみられる場合は受付できません。

- 特別連携施設の病歴要約は、以下の方々から連名での記名・押印が必要です。

- 派遣先の特別連携施設の病院長

- 派遣元の基幹施設・連携施設の発行責任者

- 病歴要約や研修歴は、アップロードファイルの解像度が低い場合など、再アップロードをお願いすることがあります。原本は破棄せずにお手元で保管をお願いいたします。

- 郵送での提出物はありません。

≪出願内容の不備等について≫

- 出願内容に不備や確認事項等がある場合は、個別にメールにてご連絡いたします。メールが届きましたら、必ずご確認をお願いいたします。

- 出願内容の確認後、出願書類が必要な項目を満たしていないと判断された場合、証明書等の追加提出をお願いすることがあります。あらかじめご了承ください。

≪病歴要約の作成について≫

以下のテンプレートを使用してください。Microsoft Word で作成したもので、使用書体はMS-明朝です。

病歴要約29症例への記名・押印について

病歴要約29症例それぞれについて、病歴要約の末尾にある「発行責任者」欄に当該症例を受け持った基幹施設・連携施設におけるプログラム統括責任者(正・副)または研修委員会委員長の記名・押印が必要です。病歴要約メニューで選択した「発行責任者」と記名・押印のお名前に相違がみられる場合は受付できません。特別連携施設の病歴要約は、派遣先の特別連携施設の病院長と派遣元の基幹施設・連携施設の発行責任者から連名での記名・押印が必要です。

i. 病歴要約作成の手引き

病歴要約29症例_細則(疾患群につきましては、研修手帳をご覧ください)

病歴要約 作成サンプル(J-OSLERの手引きより外来症例 作成サンプル)

ii. 個人情報の取り扱いについて

- 病歴要約における個人情報の取り扱いについては、以下をご参照ください。

- 患者ID、年齢、性別を除いた患者個人情報(氏名、生年月日、住所、連絡先等)や紹介元(先)病院(医師)名は、必ずマスクしてください。(患者ID、年齢、性別は確認できる状態にしてください)

- 患者個人情報の消去に関する注意点 をご確認のうえ、個人情報を消去(マジックインキで塗りつぶすなど)した後、再度コピーして透けて見えないようにするか、もしくは予め付箋等で覆ってスキャンするなど、絶対に読み取れない状態にしてアップロードしてください。

- 患者個人情報への適切な配慮は評価項目に含まれます。

iii. 添付する書類

▼退院時サマリー(外来症例の場合にはカルテ)のコピー 29症例分

- 1ページあたりがA4判になるようにフルカラーでスキャンしアップロードしてください。

- 受け持ったことが分かるように主治医(担当医・受持医)欄に記載されている先生ご自身の御芳名を蛍光ペンで塗ってください。

- 外来症例の場合、外来診療期間全てのカルテ提出が望ましいですが、膨大な量になる場合は「最終診察時の外来カルテのコピー」を添付していただき、先生ご自身が当該症例を受け持っていたことをご証明ください。

- 当該症例を受け持っていたにもかかわらず、退院時サマリー(外来カルテ)の主治医(担当医・受持医)欄に先生ご自身の御芳名が記載されていない場合には、当該症例に対して退院時サマリー(外来カルテ)提出に関する証明書 のアップロードが必要となります。

- 必ず当該症例を受け持った基幹施設・連携施設における、プログラム統括責任者(正・副)または研修委員会委員長から証明してもらってください。

- 先生ご自身の御芳名が、記載医(記入医)欄のみの場合も必要です。証明書がアップロードされていない場合は受付できません。

- 改姓により出願書類のお名前が異なる場合は改姓に伴う自己申告書(その2)を添付の上、アップロードしてください。

▼手術記録のコピー 2症例分

- 1ページあたりがA4判になるようにフルカラーでスキャンしアップロードしてください。

- 執刀医が作成した手術記録(患者ID・診断名・要約が記載されているもの)のコピーをアップロードしてください。

▼剖検報告書のコピー 1症例分

- 1ページあたりがA4判になるようにフルカラーでスキャンしアップロードしてください。

- 病理医が作成した剖検報告(最終診断)書(患者ID・病理診断の要約が記載されているもの)のコピーをアップロードしてください。

- 剖検報告書をCPCの症例提示要旨で代用することは不可とします。

- 最終診断書が出ていない場合は肉眼的所見が記載されているものでも可とします。

- 受け持ったことが分かるように主治医(担当医・受持医)欄に記載されている先生ご自身の御芳名を蛍光ペンで塗ってください。

- 以下の場合については、当該症例を受け持った基幹施設・連携施設におけるプログラム統括責任者(正・副)または研修委員会委員長から次記の7項目をほぼ経験している旨の剖検に関する証明書 が添付されている場合のみ提出を認めます。

- 生前から当該症例を受け持っていたにもかかわらず、剖検報告書の主治医(担当医・受持医)欄に先生ご自身の御芳名が記載されていない

- 搬入後診療を行った救急症例である場合(死体検案用の剖検は含めない)

1.終末期医療の実践 2.死亡の宣告 3.遺族への剖検依頼4.剖検に際しての臨床上の問題点等を整理して病理へ提出 5.剖検への立会い6.剖検所見との対比による考察 7.CPCへの参加

- 改姓により出願書類のお名前が異なる場合は 改姓に伴う自己申告書(その2)を添付の上、アップロードしてください。

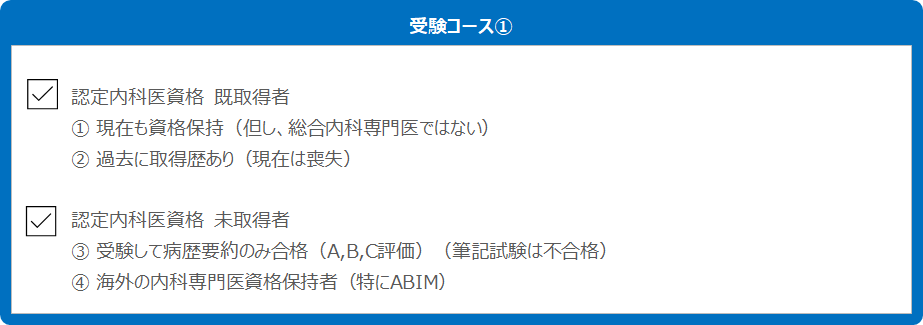

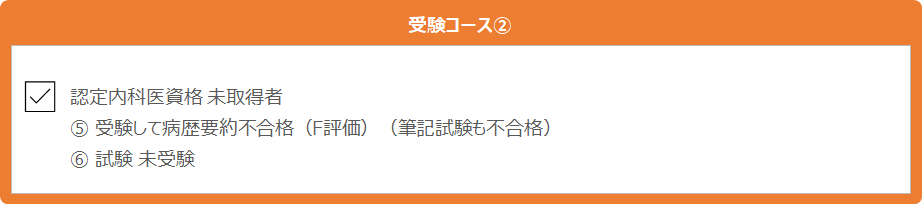

J-OSLER修了者以外の方へ(受験コース①②)

ご注意ください

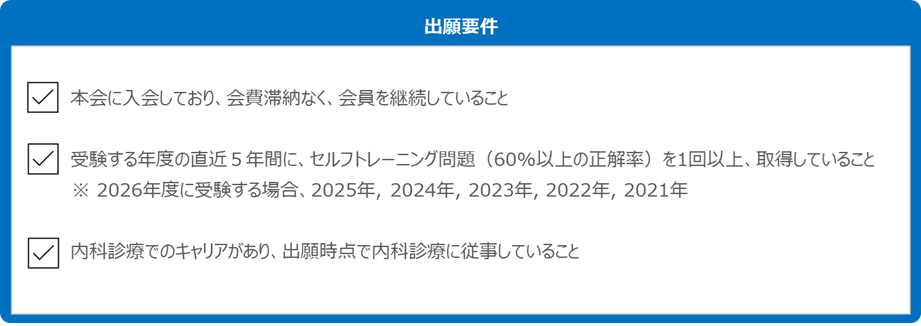

内科専門医試験の出願にあたっては、受験する年度の直近5年間に、セルフトレーニング問題の合格実績(60%以上の正解率)が1回以上必要です。

受験年度と有効なセルフトレーニング問題合格実績

2026年に出願する場合 ⇒ 2025年, 2024年, 2023年, 2022年, 2021年 のうち1回以上の合格実績が必要 2027年に出願する場合 ⇒ 2026年, 2025年, 2024年, 2023年, 2022年 のうち1回以上の合格実績が必要